【教育は「教」えて、「育」むではない?】西山先生が語る教育像とは。|みん塾通信|みんなの塾

みん塾通信

BLOG

2021.07.01

講師紹介

みん塾通信

藤沢校

テーマ:

【教育は「教」えて、「育」むではない?】西山先生が語る教育像とは。

大手通信会社からフリーの家庭教師を経てみんなの塾へ。本質的な教育を求める西山先生にとっての「教育」とは?

教育の本質を追求したい。

ではみんなの塾にjoinしたきっかけを教えてください。

教育がやりたいとかねてから思っていました。学力の向上だけではなく、自ら考えて行動できる人間力を育みたいという思いがあったんです。

その中で「一生使える学習力」というみんなの塾の理念に強く共感しました。自分が思い描く教育像と近いな、と。とりわけ、諏訪間先生からの言葉が印象に残っています。「詰め込み型とか従来の学習ではなく、本質的なところを伸ばしたい」という考えですね。

前職は家庭教師をしていましたが、家庭教師だと、一人の生徒につき一人の先生がつきっきりで面倒を見ることになるんですよね。するとその先生の色にしか染まらないんです。するとだんだん同じ志を持った大人が複数人で生徒指導した方が思想に偏りが生じないのではないかと考えるようになったんです。これから世の中に羽ばたいていく子供だからこそ、様々な考え方に触れられる環境を構築してあげたいという思いが強くなったわけです。

西山さんにとっての「やりがい」はなんですか?

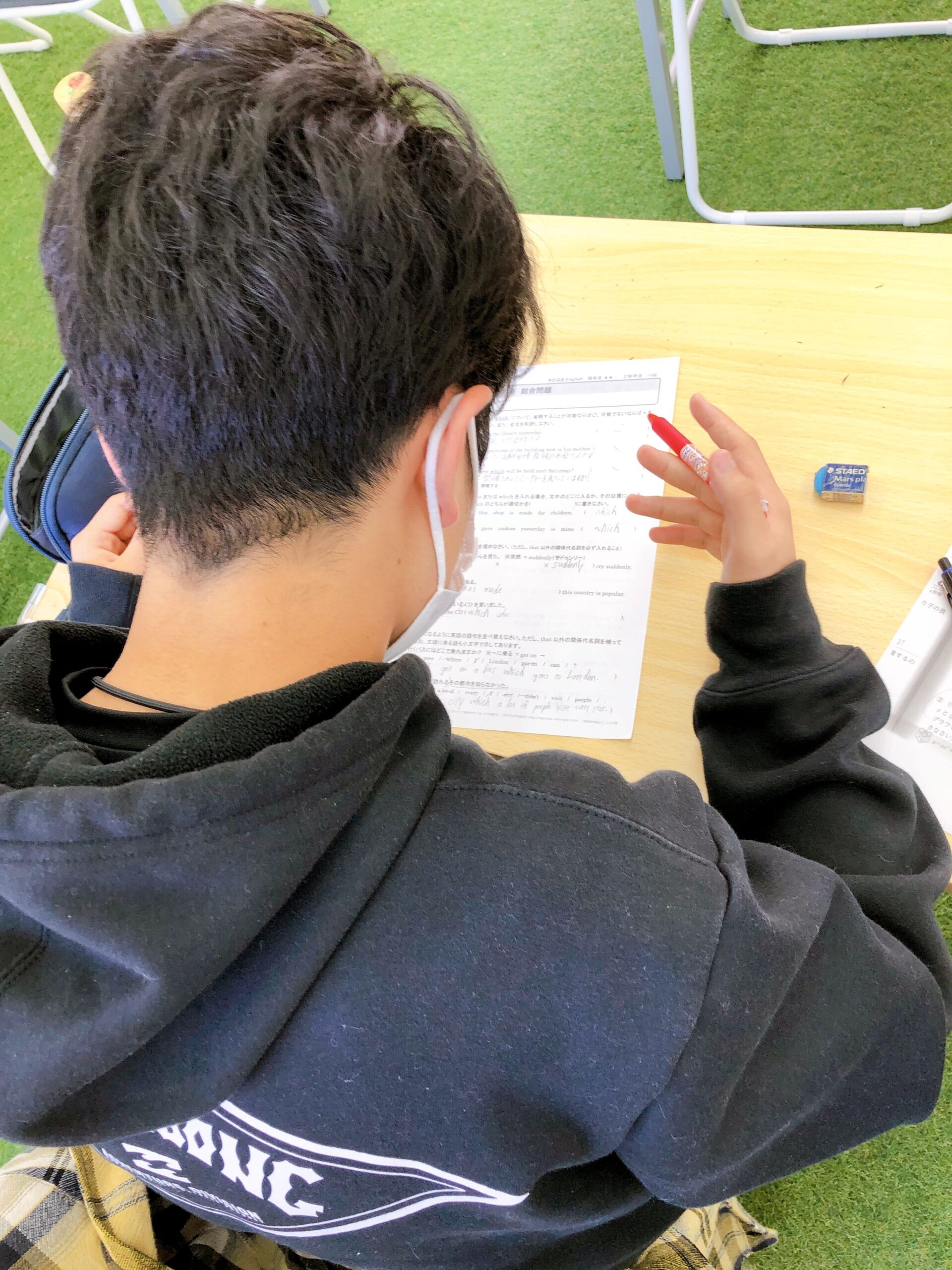

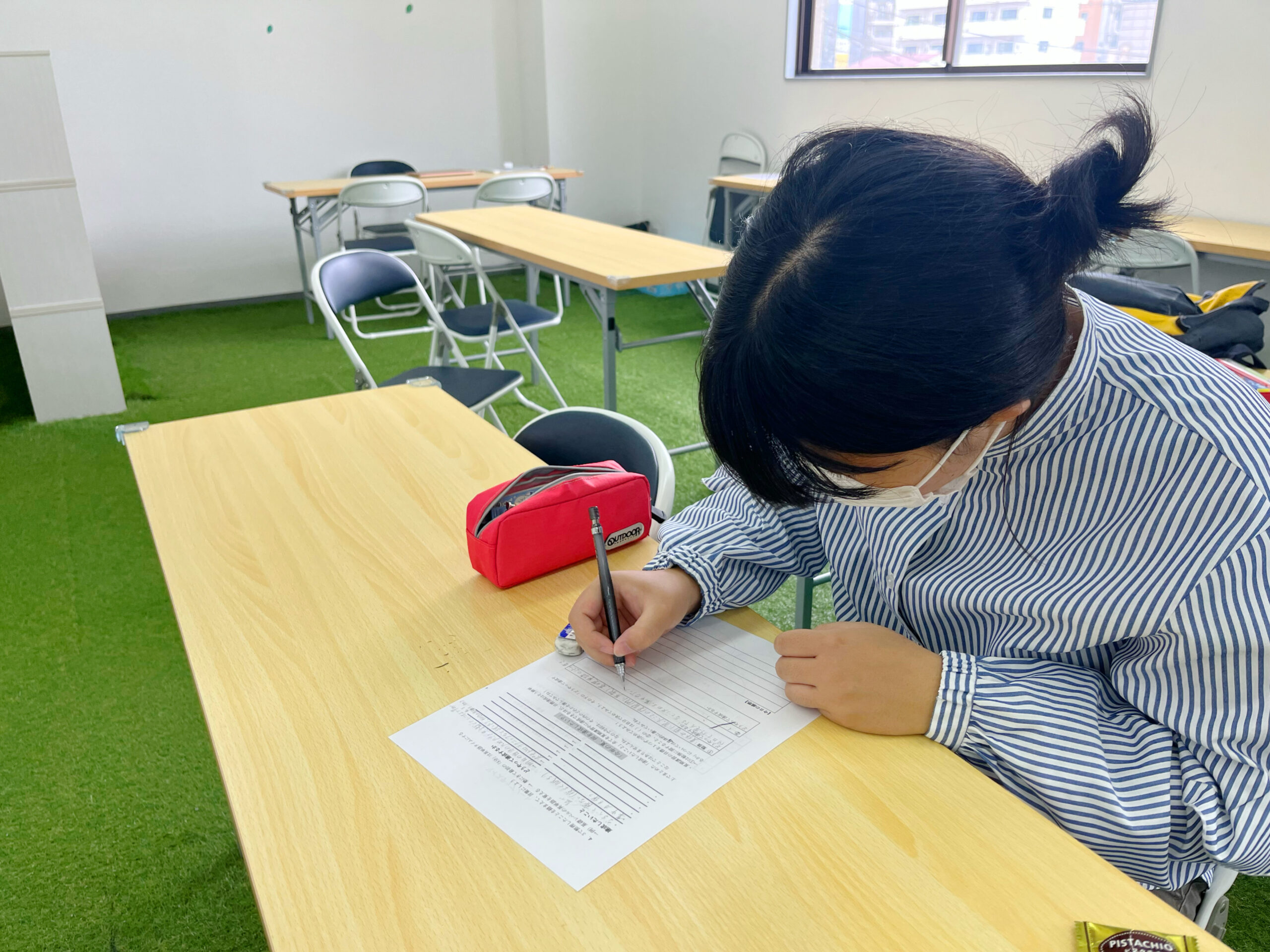

生徒の考え方の変化を感じることですかね。入塾したての頃は頭を使わずに、わからない問題は完全講師頼りだった子が、徐々に「どうやって勉強したらいいでしょうか?」「こういう勉強方法はどうですか??」って自分から提案してくるスタイルに変わったんです。これは考え方の変化、人間的成長かなと思います。そういう瞬間に立ち会えるのはとても感動しますね。

-すごいですね、2ヶ月でそこまで成長するのは。

まあ発展途上ですけどね。まだまだ、これがわからないですって放り投げることもあります(笑)まあでも芽は出始めたかな。と感じます。

-教える側としては、そういうのが少し垣間見えると嬉しいですよね。

そうですね、こっからどう成長していくのかなと想像できるとすごく興味深いです。

困っていたことに解を与えたい。これがきっかけです。

みんなの塾にいるからこそ感じていることってありますか?

生徒と触れ合う時間の大切さを実感しています。指導形態上、質問対応・アウトプットのたびにコミュニケーションが取れるんですよね。いろんな大人と対話できるって理想的な形だなと思います。大人から様々なエッセンスを分け与えていけますし、生徒が自分で考える力を育む環境が整っていると感じています。

―最終的に生きるのは彼ら自身ですし、情報を取捨選択して生徒自らが変わって欲しいと僕も思います。

授業を受けて、アドバイスを鵜呑みにしてだとそれはレールに乗ってるだけですもんね。

でも大人になるとだんだんレールから外れていくわけです。その中で自分でどう進むかを判断するにはどういう力が必要なのかって考えた時に、そこは思考力だと思っていて、そこを伸ばしていくべきじゃないかと私は思うんです。

―子供が大人と触れ合える時間ってあんまりないですもんね。親と学校の先生くらいですかね。西山さんはそういった機会は多かったですか??

それこそ、大人と触れ合う機会がなくて、それが教育業界を志した理由なんです。

自分は受験の時にどうやって自分の未来を決めるかという判断基準がわからなかった。

当時の自分に“何をしたいのか”,“そのために必要な逆算”などを徹底的に考え抜く力がなかったんです。その力を高める環境もなく、自分から高めようとも思わなかった。環境という意味では、今でも学校や塾で整っていないと感じています。特に学習塾は実績主義というか。私は子供たちには考える力の大切さに早い段階で気づいて欲しいと思っています。だからこそ自分自身が先頭に立って「考える力を育む教育をやろう!」と思い立ったのです。

―自分に足りなかったところを補えるようにしたかった?

足りないというよりも自分が困っていたことに対して解を与えたい。導いてあげたいという思いですかね。

「育」て方を「教」えるから「教育」なのではないか。

では最後にずばり、西山さんにとっての教育とは?

個人の良さを引き出すことですかね。今の学力偏重の教育だと個性がない。一方で社会に出ると個性が重視されるわけです。自分はこういうのが得意だ、力になれるってところが重視されるんです。なので勉強ができるできないももちろんですが、その子の得意が何かを引き出せればと思いますね。

―それこそ普段の対話の中で引き出してあげらればなあと思いますよね。

それこそ自分が学生の時は、自分は何者だろうと考えていました。でもこれってみんな一度はぶつかる壁だと思うんです。

その「自分が何者だろう」という最初の芽を見つけやすくために、こういう個性があるというのを我々が引き出してあげたい。そしてみんなの塾では、講師がその芽を育てるのではなく、子供が育つ過程で小さな芽を「自分の手」で育てるための思考力や学習力を伸ばすところに、手を差し伸べているんですよね。それが教育だと思います。「育」て方を「教」える、ですね。